Dopo la sua versione di Pinocchio (co-diretta insieme a Mark Gustafson) Guillermo del Toro torna con la rivisitazione di un altro grande classico letterario, fondatore dell’horror gotico che da sempre influenza il suo immaginario: Frankenstein.

La trama segue a grandi linee quella originale, ma viene rielaborata rispettosamente dal regista per accogliere al meglio il suo spirito. Cresciuto proprio nella devozione al racconto di Mary Shelley, del Toro ha raccontato di come il romanzo sia stato determinante nel suo intero percorso di maturazione personale e artistica.

L’infanzia e il dolore

Victor, figlio del severo barone Frankenstein è destinato fin dalla nascita a seguirne le orme: non soltanto come chirurgo, ma come erede del nome e del rigore del padre. Proprio quella freddezza, però, lo spinge verso un legame morboso con la madre, e la sua perdita prematura macchia per sempre il giovane Victor, che perderà la sua innocenza dedicando la vita a sconfiggere la morte. È un atto di sfida e ribellione, ma anche un cammino che consuma ogni legame terreno e divino con la sua stessa umanità.

Ma dietro l’ambizione di Victor c’è molto più che semplice follia, c’è la disillusione e il disgusto di uomo ripudiato dal padre, condannato a ripeterne gli errori proprio laddove avrebbe potuto trovare la propria salvezza.

Come accade nella maggior parte delle opere di del Toro, infatti, anche la Creatura di Frankenstein non è il vero mostro del racconto, bensì la vittima del dolore personale del suo inventore, che l’abbandona non appena comprende che il risultato inseguito per tutta la vita, una volta raggiunto, non sarà comunque in grado di riempire il vuoto che l’ha guidato fin dal primo momento.

La speranza che ci tiene in vita e ci mantiene esseri umani – insegna Del Toro – risiede nell’idealizzazione di qualcosa di impossibile ma in cui crediamo profondamente. Ma se portiamo la favola alla sua fine, se crediamo che non esista più nulla dopo, non resterà altro per noi. Ed è quello che accade a Victor.

Parola e gentilezza

Se tutti i nervi, tutto il sistema linfatico, ogni muscolo e tendine è stato ricucito correttamente… Dove risiede l’anima dell’uomo?

Del Toro ci risponde molto dolcemente ed efficacemente: nella gentilezza.

Ogni parola appresa dalla Creatura, ogni gesto, ogni scintilla d’intelligenza nasce da un atto gentile. Se l’unico suono che la Creatura apprende è “Victor”, è perché quella è stata la prima — e forse unica — parola gentile ricevuta dal suo creatore.

C’è intelligenza nel dolore, e la Creatura è frutto di tutto il dolore di Victor, fino a diventarne la sua nemesi. Più semplice, più pura, nata dal peccato di hybris e ripugnante perché capace di smascherare il cuore e i limiti dell’uomo.

Il laboratorio del creatore

Questo Frankenstein – ancora una volta rivisitato rispetto all’originale – si rivela un lavoro intimo, personale, che raccoglie tutti gli elementi più cari a del Toro, rendendolo immediatamente riconoscibile.

Non solo l’estetica dei colori – con il prevalere di colori freddi che sono sia tipici del genere che ricorrenti nei lavori anche più pop del regista – ma anche la chirurgica composizione delle immagini fatta di simoboli ricorrenti dove nulla è casuale e accompagna in ogni inquadratura i temi più sentiti da regista: il rapporto tra padre e figlio, la fiaba come parabola della debolezza umana e la ricerca della redenzione attraverso il folle e l’assurdo.

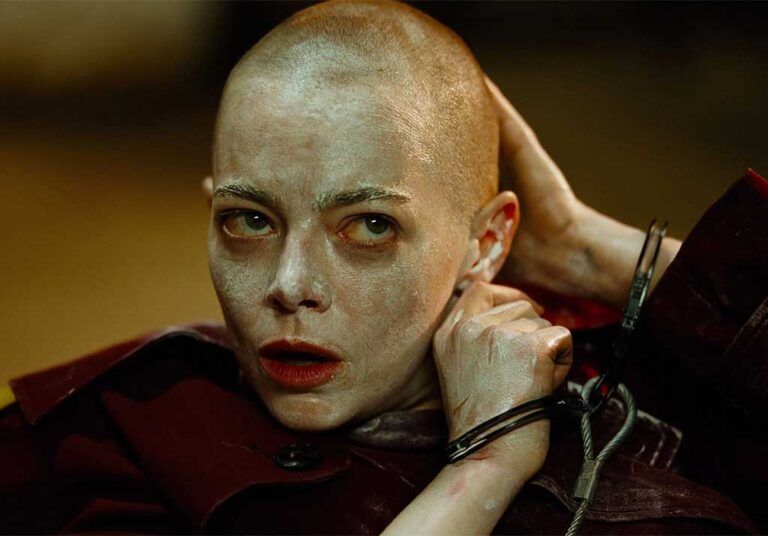

La scelta dei protagonisti non lascia spazio a dubbi di alcun tipo, Oscar Isaac sa come tenere in piedi un personaggio dissennato e dalla verbosità teatrale, mentre Jacob Elordi non solo rende profondità ad una Creatura senza parola, sgraziata e tenera allo stesso tempo, ma dimostra di essere già un artista eclettico e da tenerlo d’occhio. Mia Goth, invece, è semplicemente a suo agio in un genere che ormai sembra appartenerle in modo naturale.

Non da meno, del Toro si diverte, come solo del Toro sa fare. Nelle immagini al tempo stesso incantevoli e raccapriccianti della “sala operatoria” di Frankenstein risiede tutto il Guillermo che più ci piace. Ovvero il bambino che gioca a dissezionare la natura e a costruire da solo i suoi giocattoli. Perché è l’unico modo per conoscere il mondo con i suoi limiti e creare storie in grado di superarli.

di Simona Riccio